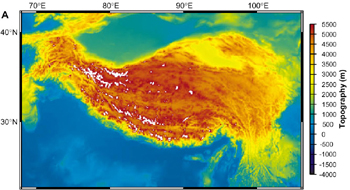

宏伟的青藏高原,面积约250�wl04km2,平均海拔在4000m以上,被人们喻为“世界屋脊”、“地球的第三极”。她的形成是地球历史上最伟大的事件之一。高原的形成与演化通常被认为是冈瓦纳大陆与欧亚大陆长期相互作用的结果。板块构造学说问世以来,这里被认为是陆-陆碰撞的典型例子,是打开地球动力学大门的金钥匙,从而成为国际地球科学的一个热点。近年来,在国内外学者的共同努力下,青藏高原的研究已经取得了重要的进展,对全球构造作出了应有的贡献。 宏伟的青藏高原,面积约250�wl04km2,平均海拔在4000m以上,被人们喻为“世界屋脊”、“地球的第三极”。她的形成是地球历史上最伟大的事件之一。高原的形成与演化通常被认为是冈瓦纳大陆与欧亚大陆长期相互作用的结果。板块构造学说问世以来,这里被认为是陆-陆碰撞的典型例子,是打开地球动力学大门的金钥匙,从而成为国际地球科学的一个热点。近年来,在国内外学者的共同努力下,青藏高原的研究已经取得了重要的进展,对全球构造作出了应有的贡献。

青藏高原总体地势呈西北高、东南低的特征,高原面几乎没有受到破坏,保存着完好的高原面貌。而高原周边则切割强烈,造成巨大的地形反差。同时,高原上还耸立着许多巨大的山系与群峰。目前,大部分学者倾向于认为现今的高地势是在很短的挽近地质时期抬升起来的,是十分年青的地貌现象,而且目前仍在抬升之中。 |

|

|

|

地球浅部这种巨大的变化一般认为是深部地质过程在浅部的响应,地球深部物质与能量的注入必然引起浅部的巨大变化。作为深部地质过程信息的重要载体,火成岩记录了岩石圈不同圈层和不同演化阶段的信息,为我们探索地球深部的物质结构和演化历史提供了可能。因此,项目设立青藏高原火成岩专题,以期收集、保留、发布有关青藏高原火成岩的样品与研究成果,供国内外同行研究参考。同时,希望得到国内外同行的支持,经常提供自己的研究成果与信息,并对标本库的建设提出建设性意见。 |

|

|

|

>> 班公错――怒江缝合带

班公错――怒江缝合带横亘西藏中部,西起班公错,向东经改则、东巧、丁青,继而向南东拐折沿怒江进入滇西,在西藏境内全长约2800km。该带西延至印度克什米尔,东延进入缅甸。该缝合带具明显的地球物理标志,除作为岩相构造分界线以外,尚未发育有侏罗系蛇绿岩及与之相伴产出的蛇绿混杂岩和构造混杂岩等,在冈底斯――念青唐古拉地体北缘的一套陆相中酸性――中基性火山岩、火山碎屑岩,以及在班戈――比如一带的燕山期S型花岗岩的出露均为班公错――怒江缝合带聚敛过程中演讲活动的反映。大量资料证明,它是一条明显的巨型缝合带。 |

|

|

>> 缝合带内蛇绿岩的组合及特征

沿班公错――怒江缝合带分布着80多个蛇绿岩体(群),总面积约1470平方公里。蛇绿岩集中分布在西、中、东三段。西段自班公错――那屋错至改则――色哇一带,包括35个岩体(群),其中以拉果错和洞错岩体规模最大。中段由东巧以西的扎楚藏布――安多,南至申扎――纳木错一线以北的藏北湖区,岩体较集中,最大者为扎楚藏布岩体(128km2)。东段由索县――丁青――加玉桥――下林卡一带。其中以丁青和类乌齐等地岩体为代表。

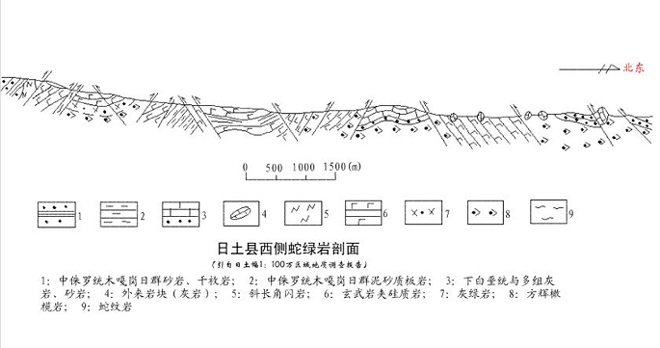

沿班公错――怒江缝合带出露的岩体大多被肢解,常具蛇绿混杂岩特征。蛇绿岩各单元均有发育,但因被构造肢解,蛇绿岩剖面通常由1至3个单元组成,完整地蛇绿岩剖面很少见,如岩带西段的日土县西侧蛇绿岩。由地幔橄榄岩、辉绿岩、玄武岩夹硅质岩组成,但多被断层所肢解。

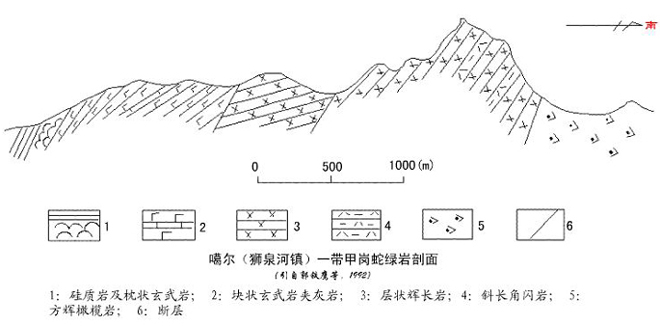

噶尔(狮泉河镇)一带的甲岗蛇绿岩也较完整,由方辉橄榄石、层状辉长岩、均质辉长岩、基性熔岩及放射虫硅质岩组成,但各单元之间多为断层接触。

该带蛇绿岩大多侵位在中侏罗统――下侏罗统木噶岗日群复理石建造中,部分岩体可侵位于上侏罗统中,侵位于下白垩统、上古生界及古生界变质岩系中的情况亦可见。 |

|

|

>> 班公错――怒江缝合带的演化特征

班公错――怒江缝合带为唐古拉地体与冈底斯―念青唐古拉地体之间的构造分界线。鉴于石炭纪―二叠纪是南北两侧的生物面貌和建造特点十分相似,可知两者之间的裂离应发生在晚古生代以后。

可以推测班公错――怒江蛇绿岩形成于早侏罗世,构造侵位于中侏罗世(中段)或中侏罗世―晚侏罗世(西、东段),故洋壳发育时限短暂。

根据玄武岩的K2O含量、Na2O含量及θ值,以及部分Zr/Y-Zr含量关系值,可以看出:班公错――怒江缝合带中段拉斑玄武岩可归属于积压区火山岩(Compression-areavolcanic)。西段玄武岩应归属于低应力区火山岩(Low-stress-areavolcanic)。

班公错――怒江缝合带内蛇绿岩的带状展布特征不明显,该带不具有明显的弧盆结构,双变质带的发育特征及俯冲极性不明显。因此,班公错――怒江缝合带的闭合过程应为盆内聚敛作用所致。

|

|

|

>> 班公错――怒江蛇绿岩形成环境

班公错――怒江缝合带自西向东,其蛇绿岩的形成环境具多样性,表现为基性熔岩的地球化学特征有显著差异。

岩带西段洞错蛇绿岩中基性熔岩以TiO2(含量2.80%-3.32%)、P2O5(含量0.33%-0.40%)、Na2O+K2O含量3.80%-5.34%)偏高为特征。

经推算,岩带西段班公错――日土一带的蛇绿岩可能为洋盆扩张环境的产物,玄武岩中碱含量明显偏高可能与玄武岩的细碧岩化有关。

岩带中段的藏北湖区一带火山岩的地球化学特征变化较大。在藏北湖区不大的范围内,火山岩的REE分配形式及形成环境具有多样性,提示了它们并非单一成因模式。

岩带东段的丁青一带的玄武岩仅有6个分析样品,其中5个为大洋玄武岩,一个为大洋玄武安山岩。经分析,可以认为丁青蛇绿岩应形成于岛弧环境中。

|

|

|

|

|

>> 蛇绿岩的时代

确定蛇绿岩时代最可靠的方法是硅质岩中的放射虫时代的测定,并可结合蛇绿岩单元中锆石的U-pb同位素测定年代。蛇绿岩套之上沉积盖层的时代也可以提供蛇绿岩形成的上限。

班公错――怒江蛇绿岩中的放射虫硅质岩虽发育程度低,但多呈夹层产于基性熔岩中,并沿岩带断续出露,由于研究程度不够以及硅质岩重结晶等因素使放射虫年龄资料不多。

班公错――怒江缝合带西段日土及洞错一带蛇绿岩形成于侏罗纪,早白垩世以前发生构造侵位。

班公错――怒江缝合带中段的藏北湖区一带,经测定,蛇绿岩的形成略早于晚侏罗世。

班公错――怒江缝合带东段的丁青岩体硅质岩中放射虫时代为侏罗纪,结合沉积盖层分析,丁青蛇绿岩的形成时代不会早于早侏罗世。

|

|

|

>> 高压变质岩

蓝片岩岩块产于冈瓦纳大陆北缘一套碎屑岩――基性火山岩、冰海杂砾岩组合(C1-P1)中。沿班公错――怒江缝合带至今尚未发现蓝片岩,在该带以北的双湖一带曾有蓝片岩的报道,它们呈构造岩块产出,近东西向断续长达300km。

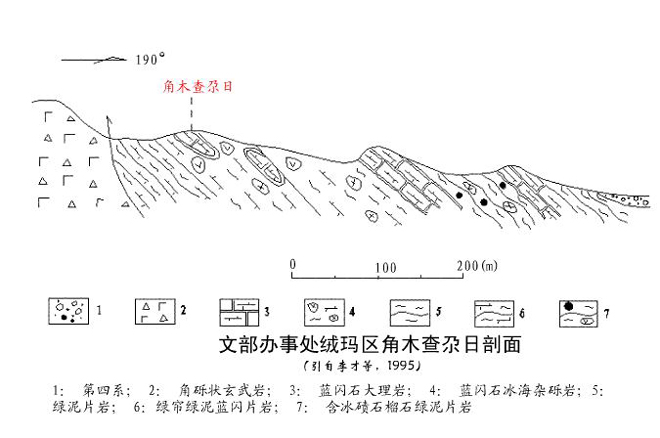

双湖一带有代表性的蓝片岩剖面如下图:

不难看出,除蓝闪石大理岩外,其余岩石均为冰海杂砾岩和含冰�石的泥沙质岩石变质的产物。

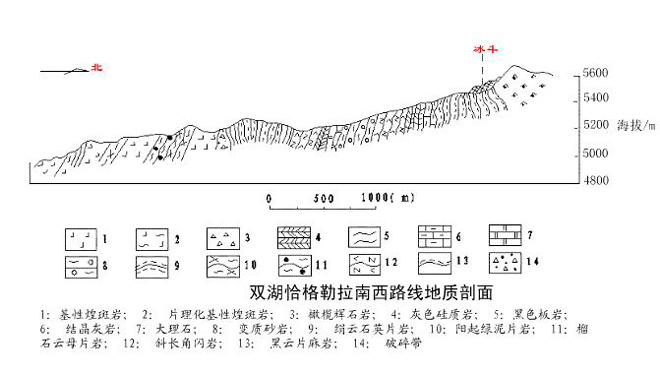

在双湖恰格勒拉南西还有蓝透闪石的变质基性岩,其地质剖面图如下:

综上可知,双湖一带含蓝闪石类矿物的变质组合不同,根据岩石中变余结构和构造特征得知其分属于四种不同原岩的变质产物,归纳如下:

蓝片岩的岩石类型组合及其原岩 |

岩石类型 |

矿物组合 |

原岩 |

绿帘蓝闪片岩

绿帘绿泥蓝闪片岩

含榴石绿泥蓝闪片岩

含青铝闪石绿泥片岩 |

青铝闪石+绿帘石+绿泥石+钠长石

青铝闪石+绿帘石+绿泥石+钠长石

青铝闪石+绿泥石+绢云母±石榴石

绿泥石+绿帘石+钠长石±青铝闪石 |

基性火山岩(玄武岩、火山碎屑岩) |

含镁钠闪石千枚岩

含黑硬绿泥石石英片岩 |

绢云母+绿泥石+石英+斜长石+镁钠闪石(+蓝透闪石)

绢云母+石英+黑硬绿泥石 |

泥质砂岩 |

含青铝闪石大理岩

含青铝闪石绿帘石大理岩 |

方解石+青铝闪石(±钠镁闪石)

方解石+青铝闪石(±钠镁闪石)+绿帘石 |

泥质灰岩 |

变质性煌斑岩 |

方解石+阳起石+绿泥石+蓝透闪石+单斜辉石(残晶) |

基性煌斑岩 |

|

|