|

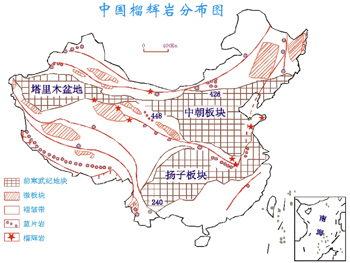

榴辉岩是地壳上分布极少的一种高温、高压条件下形成的岩石。因其形成往往与构造运动有密切联系,近年来,愈来愈受到地质工作者的重视。我国境内主要有两条榴辉岩带。即秦岭-大别-胶南榴辉岩带和秦岭-祁连榴辉岩带。 榴辉岩是地壳上分布极少的一种高温、高压条件下形成的岩石。因其形成往往与构造运动有密切联系,近年来,愈来愈受到地质工作者的重视。我国境内主要有两条榴辉岩带。即秦岭-大别-胶南榴辉岩带和秦岭-祁连榴辉岩带。

一、榴辉岩的地质特征

胶南地区已发现榴辉岩体26个,主要分布在下六谷、桃行、上崔家沟、吕乐沟、崔家沟等地,总体呈北东东向带状分布,有些地方呈群体出现,如万家沟村北一带。其平面形态大都呈规模不等的透镜状,大者800mX300m,小者仅2mX2m。一般长约百米,宽数十米。石榴黑云变粒岩中的榴辉岩呈似层状,其厚度仅几厘米――几十厘米不等。其围岩有二种:一为黑云二长片麻岩(原岩为晚元古代晋宁阶段的黑云二长花岗岩);另一种为胶南群邱官庄岩组的石榴黑云变粒岩。榴辉岩和围岩界限截然,其内外接触带均无蚀变现象。且接触处的围岩,既无冷凝边,也无粒度变细现象。榴辉岩透镜体的长轴方向基本和区域片麻理平行。个别地段可见榴辉岩呈指状插入围岩。榴辉岩已普遍片麻理化。其片麻理产状和围岩产状基本一致。榴辉岩内可看出两期强烈的褶皱变形,早期的褶皱变形面为榴辉岩内成分条带面,褶皱形态为紧闭褶皱。

二、榴辉岩的岩石学特征

野外榴辉岩呈翠绿略带暗红色,致密块状、条带状、条痕状及片麻状构造。中粗粒-中细粒等粒自形-半自形结构。岩石呈块状时,主要矿物石榴子石和绿辉石均匀分布,且二者含量大致相等;呈条带状时,主要矿物石榴子石和绿辉石二者含量互为消长渐变过渡,最后分别富集成条带。由于主要矿物含量不同,构成一系列过渡类型岩石,如含石榴绿辉岩、绿辉岩、含绿辉石榴石岩等。由于退变质作用,形成角闪榴辉岩、石榴角闪岩、钠长角闪岩等。从榴辉岩透镜体的边部到中央、斜长角闪岩逐渐过渡到榴辉岩。镜下榴辉岩呈粒状柱状变晶结构,指状结构。主要矿物为石榴石和绿辉石,还可出现不等的石英、斜长石、角闪石、多硅白云母、蓝晶石及金红石、钛铁矿等。其中石榴石呈粒状,粒径0.4~0.6mm,玫瑰红色,正高突起,均质体。据电子探针分析结果计算,其镁铝榴石(Pyr)含量在12~53mol%之间,多集中于20~40mol%之间。铁铝榴石含量在40~50mol%之间。绿辉石呈柱状,浅绿-无色的多色性,辉石式解理,斜消光,Ng∧C38”。据电子探针分析结果计算,其硬玉分子含量多在30~40mol%之间,最高可达50mol%。在榴辉岩的石榴石中可见有柯石英假象,主要为多晶石英集合体构成,且具胀裂构造。

本区的榴辉岩经历了两期退变质作用。在显微镜下可见到角闪石和斜长石组成石榴石和绿辉石的后成合晶结构。而绿泥石沿角闪石的边部生长,黝帘石和钠长石组成斜长石的假象。

|

|

|

|

|